Советуем почитать

Советуем почитать

Роман Симоны де Бовуар «Все люди смертны» прочитать можно. Но делать это совершенно не обязательно.

Роман Симоны де Бовуар «Все люди смертны» прочитать можно. Но делать это совершенно не обязательно.Книжка вышла в 1946 году, когда автору было 38 лет, однако и начала она писать, лишь разменяв четвертый десяток, так что эта работа — из ранних. Что заметно, причем в обоих смыслах слова: до «Мандаринов», которые получат Гонкуровскую премию; «Прелестных картинок»; большой автобиографии в трех частях и многого другого писательница еще не доросла, но непременно дорастет. «Второй пол» я в этом ряду не упоминаю, поскольку «Все люди смертны» гендерную проблематику не ставит и не рассматривает. Хотя… именно «Второй пол» станет следующей ее книгой; может, и неспроста.

Фабульно роман представляет собой историческую фантазию на грани криптоистории. Вероятно, именно мода на этот жанр и заставила выбрать его для перевода и публикации, в то время как со многими более поздними и зрелыми произведениями де Бовуар русскоязычный читатель до сих пор незнаком.

Оба классических вопроса — «Кто я?» и «Кто всем управляет?» — у Пелевина всегда задает маленький, заурядный человек: так было из романа в роман, из повести в повесть — начиная с «Омона Ра» и «Желтой стрелы» и заканчивая прошлогодним «Т». И хотя вопрошающий волею случая получает впоследствии сверхчеловеческие способности, ответ, который он получает, по большому счету, ничего не объясняет, а только запутывает. Это и было самой главной моралью у Пелевина — что ответ ты всегда должен искать сам, а чем при этом пользоваться — не имеет значения. Но если раньше все эти поиски обставлялись более или менее театрально — с летающими демонами, со всеми делами, то теперь декорации упали, все обнажилось до предела. В нынешней книге игра затеяна как никогда по-крупному — на первый взгляд. Надоела мистика? Надоели метафоры и увиливания? Хочется чего-то большого и крепкого? — пришурясь, спрашивает Пелевин. И «настоящего»? Да нет проблем. Обойдемся без мистики, никаких демонов и сущностей — зачем, когда у «вас» есть бог и дьявол. Вот вам ваше «настоящее» — глумится Пелевин. Хотите о боге? — будет вам бог. Богом работает еврей из Одессы, а дьяволом — майор МГБ, перевербованный ЦРУ.

Оба классических вопроса — «Кто я?» и «Кто всем управляет?» — у Пелевина всегда задает маленький, заурядный человек: так было из романа в роман, из повести в повесть — начиная с «Омона Ра» и «Желтой стрелы» и заканчивая прошлогодним «Т». И хотя вопрошающий волею случая получает впоследствии сверхчеловеческие способности, ответ, который он получает, по большому счету, ничего не объясняет, а только запутывает. Это и было самой главной моралью у Пелевина — что ответ ты всегда должен искать сам, а чем при этом пользоваться — не имеет значения. Но если раньше все эти поиски обставлялись более или менее театрально — с летающими демонами, со всеми делами, то теперь декорации упали, все обнажилось до предела. В нынешней книге игра затеяна как никогда по-крупному — на первый взгляд. Надоела мистика? Надоели метафоры и увиливания? Хочется чего-то большого и крепкого? — пришурясь, спрашивает Пелевин. И «настоящего»? Да нет проблем. Обойдемся без мистики, никаких демонов и сущностей — зачем, когда у «вас» есть бог и дьявол. Вот вам ваше «настоящее» — глумится Пелевин. Хотите о боге? — будет вам бог. Богом работает еврей из Одессы, а дьяволом — майор МГБ, перевербованный ЦРУ.Героя зовут Семен Левитан: как известно, фамилия, как и тело,— это судьба. Этот прием Пелевина нам знаком: он берет нечто безнадежно прошлое, показательно мертвое — ну что связывает, казалось бы, известного диктора Гостеле- радио и наши дни,— но каким-то удивительным образом клише из прошлого оборачивается хохочущей, мрачной, мерзкой субстанцией. Левитан — это голос советского бога. Мальчик Семен вырастает и тоже работает богом: по заданию спецслужб проникает в сознание Джорджа Буша-младшего, изображая Голос Свыше (при помощи специального импланта-передатчика, вживленного Бушу советской еще разведкой).

Чужой проникает в нашу среду, лелея коварные планы, но большое и светлое чувство… Ну и так далее: ничего неожиданного.

Чужой проникает в нашу среду, лелея коварные планы, но большое и светлое чувство… Ну и так далее: ничего неожиданного.Если бы сюжет романа «Пигмей» взял в разработку не Чак Паланик, а какой-нибудь уездный графоман или голливудский сценарист (а в последнее время все чаще кажется, что это одно и то же), из него бы вышел конвейерный боевик/мелодрама, пункт № 16 в сборнике кочующих сюжетов: Чужой проникает в нашу среду, лелея коварные планы, но большое и светлое чувство…

Ну и так далее; не стану раскрывать всю интригу, но, поверьте, ничего неожиданного. В роли «нашей среды» выступает обычная у Паланика Америка среднего класса, в роли чужих – группа боевиков из неназванной тоталитарной страны, которые приехали в США по программе студенческого обмена. В их числе – главный герой-рассказчик, чье настоящее имя нам неизвестно (в отличие от имен его соратников); «Пигмеем» за особенности телосложения его называют уже в Америке.

Ролен, Ж. …А вослед ему мертвый пес. По всему свету за бродячими собаками / Ж. Ролен.—М.:Текст, 2010

Гиперактивная книжка, которая, поскуливая, мчится вперед, надеясь согреться, отвлечься от грустных мыслей и поймать собственный хвост

Гиперактивная книжка, которая, поскуливая, мчится вперед, надеясь согреться, отвлечься от грустных мыслей и поймать собственный хвостОдин знакомый пес, зверь очень нервный, никогда не сидел на месте. Когда зимой его выпускали на улицу, он бегал по кругу, быстро протаптывая узкую тропинку в сугробах. Тропинка утрамбовывалась, сугробы росли, животное наматывало круги. Вот так и гиперактивная книжка Жана Ролена, поскуливая, мчится вперед, надеясь согреться, отвлечься от грустных мыслей и поймать собственный хвост.

Сначала, первые страниц десять, кажется, что автор страдает тяжелым, неизлечимым случаем логореи, а переводчики над этой болезнью еще и издеваются. Потом привыкаешь. «Описание Басманного тупика, которое читатель найдет ниже, вполне соответствует состоянию, в котором это место находилось, когда инженер Михаил Калашников праздновал в московском Центральном музее Вооруженных сил шестидесятилетие своего изобретения АК-47 (“А” – автомат, “К” – Калашникова, цифра же указывает на год его создания).

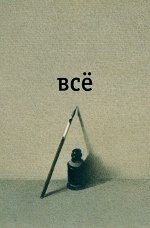

И это «Всё» о нем

И это «Всё» о немИздательство «ОГИ» выпустило собрание произведений Александра Введенского. Выход этой семисотстраничной книги сопровождался некоторой общественной ажитацией, вполне, впрочем, объяснимой – книги Введенского не выходили у нас без малого двадцать лет. Эта искусственная эдиционная пауза была следствием юридического казуса, инициированного покойным литературоведом Владимиром Глоцером. Здесь не место вдаваться в подробности судебной борьбы за и против выхода книг Введенского в последние годы, но одно сегодня ясно со всей очевидностью – блокировка изданий Введенского была роковой ошибкой Глоцера, перечеркнувшей в сознании культурной публики его заслуги исследователя и критика и навсегда закрепившей за ним репутацию «человека, который лишил нас Введенского» на двадцать лет.

В прошлом году Глоцер умер, и книга Введенского не замедлила явиться.

Однако считать «казус Глоцера» вполне исчерпанным мы, к сожалению, не можем: долгожданное издание есть «продолжение случая», как писал в своей поздней (и, несомненно, структурно повлиявшей на такие тексты Введенского, как «Некоторое количество разговоров») прозе Кузмин. Поясняя мою мысль, я должен буду – в полном согласии с теми же структурными особенностями авангардной прозы 1920-х – предпринять некоторый экскурс в историю изучения и публикации наследия Введенского.