Новости библиотеки

Советуем почитать

Советуем почитать

Роман нацелен на вполне определенную аудиторию. Это книга про подростков – и для подростков.

Роман нацелен на вполне определенную аудиторию. Это книга про подростков – и для подростков. С точки зрения подростков, мир взрослых и сам по себе враждебен и непонятен, поэтому визуализация или беллетризация этих страхов (и даже не обязательно с, казалось бы, непременным хеппи-эндом) обладает несомненным психотерапевтическим эффектом. Проживание превращается в переживание, а переживание имеет свойство заканчиваться.

«Убыр» в этом смысле построен очень грамотно. Здесь есть все необходимые составляющие «романа воспитания» — четкие моральные дихотомии (хорошо — плохо, правильно — неправильно), активный юный герой, непременная инициация и прочие пропповские штуки (включая классическое удаление в лес), на что уже обращали внимание рецензенты. К тому же (и это тоже очень важно) «Убыр» опирается на экзотический для обычного читателя этнографический материал.

Татарский убыр (не совсем наш упырь, нечто хотя и инфернальное, но питающееся не кровью и плотью жертвы, а его сущностью, энтелехией) «любит жрать женское, может жрать мужское, не любит жрать мертвое и не может жрать пацанское». И если твои родители вдруг стали вести себя странно, а потом и вовсе обернулись чужими злобными существами (мотив многих подростковых кинотриллеров с всяческими «вторжениями похитителей тел», а заодно и метафора того неохотно признаваемого факта, что родителей подросток вообще склонен воспринимать как враждебную непонятную силу), — значит, надо, забрав, как и положено хорошему старшему брату, симпатичную маленькую сестренку, пойти в темный лес на поиски волшебной травы, чтобы спасти зараженный город от чудовища.

Есть небезосновательное предположение, что именно наличие хороших книг для подростков свидетельствует о том, что с литературой вообще все в порядке (вот и Татьяна Кохановская с Михаилом Назаренко в своем обзоре литературы соседней Украины пишут о том же). В последнее время на отсутствие таких книг — и таких авторов — мы пожаловаться не можем. Это и Вероника Кунгурцева, и дуэт Андрей Жвалевский — Евгения Пастернак (до этого был не менее симпатичный дуэт Андрей Жвалевский — Игорь Мытько), и Анна Старобинец, и Эдуард Веркин со своей мрачноватой повестью «Мертвец»… И у каждого из них что-то так или иначе близкое к хоррору...

Теперь вот «Убыр».

Что поделать, раз жизнь такая. И подросткам нравится. И даже взрослым нравится. Взрослые, честно говоря, от подростков мало чем отличаются — так же боятся маньяков, гопников и милиционеров.

http://www.openspace.ru/literature/events/details/35284/?expand=yes#expand

Серия британской писательницы Ди Тофт, недавно выпущенная «Махаоном», — как раз из книг, достойных чтения и отклика. Это история про мальчика Нэта Карвера и его собаку, которая, как выясняется в процессе, и не собака вовсе, а «королевский волвен» — вервольф с дополнительными опциями вроде телепатии и психокинеза и настроенный гораздо миролюбивее хорошо знакомых нам вервольфов. Собственно, эти хорошо знакомые в книге выступают за силы зла: служат безумным ученым, которые хотят создать неуничтожимую армию ликантропов, «ликантов». Особый шик сюжету добавляет тот факт, что армия ликантов не частная инициатива абстрактных злодеев, а государственный заказ: для главного героя это оказывается чуть ли не бóльшим потрясением, чем тот факт, что его бабушка ведьма. Вообще в книге намешано чрезвычайно много всего: путешествия в прошлое; научные эксперименты; магический клан добрых старушек-ведьм, расположившийся возле магического же леса в какой-то английской провинции; бродячий цирк, состоящий из разнообразных оборотней.

Серия британской писательницы Ди Тофт, недавно выпущенная «Махаоном», — как раз из книг, достойных чтения и отклика. Это история про мальчика Нэта Карвера и его собаку, которая, как выясняется в процессе, и не собака вовсе, а «королевский волвен» — вервольф с дополнительными опциями вроде телепатии и психокинеза и настроенный гораздо миролюбивее хорошо знакомых нам вервольфов. Собственно, эти хорошо знакомые в книге выступают за силы зла: служат безумным ученым, которые хотят создать неуничтожимую армию ликантропов, «ликантов». Особый шик сюжету добавляет тот факт, что армия ликантов не частная инициатива абстрактных злодеев, а государственный заказ: для главного героя это оказывается чуть ли не бóльшим потрясением, чем тот факт, что его бабушка ведьма. Вообще в книге намешано чрезвычайно много всего: путешествия в прошлое; научные эксперименты; магический клан добрых старушек-ведьм, расположившийся возле магического же леса в какой-то английской провинции; бродячий цирк, состоящий из разнообразных оборотней.Все это могло бы составить удивительный, объемный мир вроде Хогвартса или «Плоского мира» Прачетта, однако из первой книги полноценной реальности, увы, не получается: слишком много линий автор пытается уместить в рассказе. Отдельные элементы повествования, возникнув, тут же исчезают, не успев обрасти необходимыми подробностями. Остается неясным, что же волшебного в запретном лесу или каков уклад жизни старушек с паранормальными талантами. Впрочем, такое мелькание понятно: сюжет здесь чрезвычайно динамичен — в отличие, кстати, от «Гарри Поттера», где описание одного урока в школе магии вполне может занимать двадцать страниц. Так что отсутствие подробной описи магических книг и рецептов зелий правдоподобно: когда ты вдруг выясняешь, что твоя собака мало что волшебная, но еще и жертва преследования, становится как-то не до них.

При этом однозначно положительных сторон у «Приключений мальчика-волчонка» тоже предостаточно. Книга написана очень ровным, хорошим языком, который в переводе напоминает неспешный романный английский: с большим количеством ярких эпитетов, со сложноподчиненными предложениями, — но при этом легко читаемый даже маленькими детьми. Главный герой книги — не Избранный и не Мальчик-который-выжил, с ним не носятся как с писаной торбой, не ждут от него мужества и жертвенности. Тем не менее автор награждает его всеми этими качествами, умудряясь избежать нарочитого морализаторства. К тому же мальчика окружают чрезвычайно обаятельные второстепенные персонажи — вроде наемников-вервольфов, не уступающих в благородстве королю Артуру (который, кстати, в книге тоже фигурирует), или дедушки-хиппи, мастерски орудующего самурайскими мечами.

Книга Ди Тофт становится для ребенка чем-то вроде просмотра «Футурамы» для взрослого: настоящим отдыхом не только от дел, но и от высоких материй. И коль скоро мы позволяем себе цитировать Бендера, то, вероятно, стоит позволить и ребенку почитать просто смешную, просто увлекательную, просто «разгружающую» книгу. Ди Тофт для этого вполне подходит.

http://www.openspace.ru/literature/events/details/34138/?expand=yes#expand

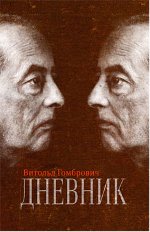

Самое существенное свойство дневниковой прозы Гомбровича состоит в том, что это литература в изоляции, литература наедине с собой. «Дневник» был написан в эмиграции и на коммунистической послевоенной родине Гомбровича не печатался до 1986 года, хотя в Европе его автор уже двадцать лет был прославленным писателем: пьесы ставились в театрах от Парижа до Стокгольма, собирая восторженную прессу, а роман «Космос» был удостоен Международной литературной премии (Prix International de Littérature, учрежденная как альтернатива Нобелевской в 1960 году — ее первыми лауреатами стали Сэмюэл Беккет и Хорхе Луис Борхес). Но дело не только в этом: Витольд Гомбрович не пользовался успехом и у товарищей по изгнанию, поскольку всю жизнь, еще с довоенного времени, последовательно и язвительно выступал против того польского «судорожного патриотизма», который полагал архаичным, провинциальным и душевно вредным («Однако мое положение как польского литератора становилось все более неприличным. По крайней мере я не горю желанием представлять хоть что-нибудь, кроме себя самого, но эту представительскую функцию нам навязывает мир вопреки нашей воле, и не моя вина, что для этих аргентинцев я был представителем современной польской литературы. Передо мной стоял выбор: согласиться с этим стилем, стилем бедного родственника, или ликвидировать его — при этом ликвидация должна была бы произойти за счет всех более или менее выгодных для нас сведений, какие были сообщены, и это было бы наверняка ущербом для наших польских интересов»).

Самое существенное свойство дневниковой прозы Гомбровича состоит в том, что это литература в изоляции, литература наедине с собой. «Дневник» был написан в эмиграции и на коммунистической послевоенной родине Гомбровича не печатался до 1986 года, хотя в Европе его автор уже двадцать лет был прославленным писателем: пьесы ставились в театрах от Парижа до Стокгольма, собирая восторженную прессу, а роман «Космос» был удостоен Международной литературной премии (Prix International de Littérature, учрежденная как альтернатива Нобелевской в 1960 году — ее первыми лауреатами стали Сэмюэл Беккет и Хорхе Луис Борхес). Но дело не только в этом: Витольд Гомбрович не пользовался успехом и у товарищей по изгнанию, поскольку всю жизнь, еще с довоенного времени, последовательно и язвительно выступал против того польского «судорожного патриотизма», который полагал архаичным, провинциальным и душевно вредным («Однако мое положение как польского литератора становилось все более неприличным. По крайней мере я не горю желанием представлять хоть что-нибудь, кроме себя самого, но эту представительскую функцию нам навязывает мир вопреки нашей воле, и не моя вина, что для этих аргентинцев я был представителем современной польской литературы. Передо мной стоял выбор: согласиться с этим стилем, стилем бедного родственника, или ликвидировать его — при этом ликвидация должна была бы произойти за счет всех более или менее выгодных для нас сведений, какие были сообщены, и это было бы наверняка ущербом для наших польских интересов»). Человек в «Дневнике» не торопясь ищет формулировки, для которых ему не приходится потом выдумывать предлог, создавать искусственную говорящую голову-персонаж, чем так грешат многие нынешние романисты.

Дневник как форма необыкновенно важен сейчас (а вероятно, и всегда), потому что только максимальное приближение автора к герою в конце концов позволяет ему поглядять отстраненно на самого себя и измениться. Именно этим следовало бы заниматься литературе и нам с вами в переходные застойные времена, чтобы по наступлении момента хоть каких-то действий не оказаться к ним неподготовленными, как это иногда кажется сейчас, в минуты уныния, наступившего после общественного подъема декабря — февраля. Но лучше поздно, чем никогда: «Мы должны почувствовать себя актерами, которым приходится играть в плохой пьесе, которые не могут разыграться в своих тесных и банальных ролях. Это сознание даст нам, по крайней мере, возможность сохранить нашу зрелость до того времени, когда мы сможем стать более реальными».

«Дневник» Гомбровича хочется цитировать подряд, все шестьсот страниц, и по всем поводам — от литературно-политических до светских и бытовых. Позволю себе еще одну пространную цитату, в которой Гомбрович объясняет тот механизм трезвости, который и позволяет человеку меняться, на примере своего знаменитого снобизма. Тема происхождения была для Гомбровича одной из важнейших; в «Дневнике» он то пространно перечисляет своих высокородных предков и принадлежавших его предкам владений, то восклицает: «Я — пошлый сноб!» — и эта черта не могла не казаться комичной или достойной осуждения его авангардистскому окружению («Поэт Броневский говорит мне: — Что вы делаете? Что это за диверсия? Вы даже коммунистов заразили гербовником!»). Дело, однако, в том, что интеллигентный человек, по мнению Гомбровича, не тот, кто отрицает своих демонов, а тот, кто заглядывает им в лицо.

Хочется верить, что теперь, когда читатель возвращен Гомбровичу, этот читатель, то есть мы вооружимся его универсальным методом в осознании новых форм коллективизма и каких-то неистребимых, судя по всему, за полвека общественных болезней и немного приблизимся к той индивидуальной совести и индивидуальному мышлению, которые Гомбрович дорого для нас купил.

http://www.openspace.ru/literature/events/details/35443/?expand=yes#expand

Замысел скандального романа по мотивам Сэлинджера далеко выходит за пределы пародии, стилизации или сиквела.

Замысел скандального романа по мотивам Сэлинджера далеко выходит за пределы пародии, стилизации или сиквела. Сначала напомню контекст. Скандальный (дошло до судебного процесса) роман вышел в 2009 году. Под несколько хипповатым именем автора скрывается, кажется, шведский издатель и писатель Фредрик Колтинг, тридцати трех лет от роду — авторство свое он, впрочем, отрицал. Роман представляет собой сиквел, как его не вполне справедливо называют, культовой книги Джерома Сэлинджера «Над пропастью во ржи»: состарившийся 76-летний герой и его «посмертные» (после сэлинджеровского романа), вечерние, старческие блуждания и метания.

Извилистый путь героя, мимо дома, где прошло его отрочество, по улицам, по которым он ходил в сэлинджеровском романе, с заходом на кладбище, где лежат его родные и внове придуманная жена Молли, ведет к Дому Писателя. Но герой не знает об этом. (А Писатель ждет.) В роман входит стилизация под детективное расследование — нарочито наивное, нелепое, фарсовое. Герой находит блокнот писателя и ищет его владельца. Но данных слишком мало для логических умозаключений. Героя ведут не улики и логика, а судьба и случай — к его Отцу. И вот он у него, понятия не имея, кто это. Сретенье. Явление Спасителя. Потому что спасение впереди. Для обоих. Последняя попытка Творца убить героя — бронзовой собакой со стола. И окончательное Его смирение. Автор-Творец-Отец отступает и дает герою свободу. Из дома Отца персонаж выходит уже один.

И вот тут-то только и происходит — неслучайно, вероятно, — органическое явление еще одного сэлинджеровского персонажа: Фиби, младшей сестренки К. До этого сэлинджеровские персонажи либо появлялись как парафразы, либо напоминали тени, как Стрэдлейтер. А тут полноценное и очень трогательное, полное любви существо. Очаровательная некогда и преданная брату Фиби — ныне старушка, впавшая в детство и слабоумие. Герой похищает ее из дома престарелых (кажется, первый ему принадлежащий поступок). Они едут в Нью-Йорк, приходят на игровую площадку, почти такую же, что и та, на которой заканчивался роман Сэлинджера (лошадки карусели). А затем, после небольшого сердечного приступа героя и его видений (дети, рожь, пропасть), то ли вновь оказываются в санатории для престарелых (для состарившихся героев), то ли герой наконец умирает и возвращается к тем, кого любит. Санаторий? Кладбище? Инобытие? Нужное подчеркнуть. Сюда к нему приезжает и его сын. На место одержимости и шизофрении возвращаются любовь и свобода.

http://www.openspace.ru/literature/events/details/35320/?expand=yes#expand

Алан Черчесов — писатель конъюнктурный. Не только в том смысле, что его роман «Венок на могилу ветра» получил Малую премию им. Аполлона Григорьева, что его обласкал Андрей Немзер, что книги Черчесова номинировались на все крупные русские премии, а сам писатель сделал впечатляющую международную литературную карьеру — его резюме включает даже такую экзотическую строчку, как «Участник международного писательского семинара Баптистского университета Гонконга». Но и в том, что место Черчесова в литературной систематике определить можно с большой точностью: он то, что сегодня условно можно назвать «изощренный стилист набоковской школы» — сюда же можно отнести, скажем, Ольгу Славникову и Сергея Самсонова. Писателя этого типа вычислить можно чисто арифметически, машинным методом посчитав частоту употребления слов «будто», «словно» и «точно» на страницу текста. Но и невооруженным глазом — стоит развернуть «Дона Ивана» в любом месте: «В холода отряжают яремнику драную бурку и скудельную пену овчины. Нутро согревает первак самогон. Потом как-то раненно, сбоку, из-под полы у раздатчицы-скуки, подползает к сараю весна. Осмелев, она тычет в прорехи неструганых досок отчаянным писком птенца, на который в груди отзывается клекотом плакса-надежда».

Алан Черчесов — писатель конъюнктурный. Не только в том смысле, что его роман «Венок на могилу ветра» получил Малую премию им. Аполлона Григорьева, что его обласкал Андрей Немзер, что книги Черчесова номинировались на все крупные русские премии, а сам писатель сделал впечатляющую международную литературную карьеру — его резюме включает даже такую экзотическую строчку, как «Участник международного писательского семинара Баптистского университета Гонконга». Но и в том, что место Черчесова в литературной систематике определить можно с большой точностью: он то, что сегодня условно можно назвать «изощренный стилист набоковской школы» — сюда же можно отнести, скажем, Ольгу Славникову и Сергея Самсонова. Писателя этого типа вычислить можно чисто арифметически, машинным методом посчитав частоту употребления слов «будто», «словно» и «точно» на страницу текста. Но и невооруженным глазом — стоит развернуть «Дона Ивана» в любом месте: «В холода отряжают яремнику драную бурку и скудельную пену овчины. Нутро согревает первак самогон. Потом как-то раненно, сбоку, из-под полы у раздатчицы-скуки, подползает к сараю весна. Осмелев, она тычет в прорехи неструганых досок отчаянным писком птенца, на который в груди отзывается клекотом плакса-надежда».Очевидно, что на смысл приведенной цитаты никак не влияют контекст, жанр произведения, фабула, степень реализма — все это факторы глубоко второстепенные и могут варьироваться, одно неизменно: на страх клеветникам, давно уже объявившим о смерти автора, в романе изощренного стилиста набоковской школы автор не только живехонек, но и не терпит соперничества со стороны героя.

Герой нового романа Черчесова — писатель, который пишет роман о Доне Иване (он же — реинкарнация Дон Жуана, Фауста и Вечного жида в одном лице), который живет с писательницей по имени Жанна, которая пишет о нем роман. Речь писателя перемежается речью самого Дона Ивана, ведущего диалог с автором. У Писателя (назовем его так, с прописной, чтобы не путать с автором — Черчесовым) есть жена и друг, которые пересказывают роман друг другу и подсказывают Писателю, что писать дальше. Мир Дона Ивана населен куда более густо: помимо ожидаемой череды женщин и просто проходных персонажей там есть, например, как минимум еще один писатель. Вряд ли этот пересказ поможет читателю разобраться в той расписной матрешке, которую представляет собой система черчесовских персонажей, но в этом вовсе нет нужды: все они — отражения, тени и двойники друг друга. Трудно сказать, чем руководствуется автор, назначая очередного персонажа то двойником, то тенью, то отражением, но не будем придираться: если уж с Пушкиным, по его собственному признанию, Татьяна Ларина «удрала штуку» — грешно осуждать Черчесова, когда тот не может управиться с десятком взаимозаменяемых и бестелесных клонов.

Но в том, что уже в наше время в совершенно не сказовом повествовании герой, например, «обувает мокасины», не прочитывается эстетический вызов. Не ощущается в этом факте формальный эксперимент или стилизация, хоть режьте. Согласно современному русскому словоупотреблению, обуть можно ребенка или лоха в темном переулке, а мокасины можно надеть, или автор должен привести очень убедительное объяснение, какой новый смысл в это проходное сообщение привносит безграмотность.

Это может показаться буквоедством, но мы говорим о писателе, чьи герои большую часть романного времени рассуждают о языке и для которого парадокс, построенный на каламбуре, — краеугольный камень творческого метода.